春寒料峭的潭水中,他们举着相机一站就是两三个小时;

夏花烂漫的林草间,他们扛着数十斤的拍摄装备挥汗如雨;

秋叶婆娑的山腰上,他们捧着地图挥舞镰刀破开及腰深草;

冬日阴霾的崖壁下,他们用棉服裹着相机等待破晓的那抹晨光……

四季在时光的轮转中慢慢更迭,他们奔行在巴山蜀水间的脚步却从未停歇。

▲在四川省内江市资中县重龙山,拍摄团队涉水拍摄。图片由大足石刻研究院提供

他们在找什么?

他们在寻找一处处隐于山林间的千年造像,为散落在巴蜀大地上的石窟寺著书立说——项目规划每卷400页,全书45卷,集纳巴蜀从北朝至宋代,以及少量明清代表性石窟寺。

何故要编此巨作?

因为在巴蜀这片土地上,汇聚了2850处石窟,占到了全国石窟总量的近一半。因为这些石窟经过千年岁月,身上已伤痕累累。更因为,这些石窟见证了中国石窟艺术的发展历程。

2028年,书成,名为《巴蜀石窟全集》(以下简称《全集》),将首次完整而系统地记录和保存巴蜀石窟的重大历史价值、艺术价值、科学价值、学术价值和文献价值,成为填补巴蜀石窟研究和出版空白的重要一笔。

1月20日,位于大足石刻研究院内的《全集》编辑部进行了年终盘点——

截至目前,编辑部已先后完成巴蜀两地12个市、43个区县、260余处重点石窟寺,约5700个龛窟的现场拍摄。同时,上千张图版的初步整理和说明也已经完成。

巴蜀石窟,在川渝两地文物工作者的努力下,一点点从各自隐身的山林中显出自己绝美的身影,准备向世界讲述石窟寺的中国故事。

▲拍摄团队守候在石窟旁,等待最佳拍摄光线。图片由大足石刻研究院提供

抢救性搜集整理

再现充满人间烟火气的巴蜀石窟

在《大足石刻全集》完书仅仅三年之后,为何又要立即为巴蜀石刻著书立说?

大足石刻研究院副院长刘贤高用这样一句话作出回答——如果说北方石窟是中国石窟艺术的“上半阕”,那么巴蜀石窟便是当之无愧的“下半阕”。而这“下半阕”已有千岁“高龄”,抢救性保护刻不容缓。

根据2020年国家文物局组织的全国石窟寺专项调查,全国共有5986处石窟造像文物。其中四川和重庆共有2850处,接近全国数量的一半,两处世界文化遗产乐山大佛和大足石刻更是闻名遐迩。

从南北朝开始,石窟造像有规模地传入巴蜀地区,并在唐宋时期到达巅峰。这些石窟如星点般洒落在与古道相连的山间河谷。源于印度的石窟艺术,最终在川渝地区完成了中国化进程,发展出极富地域特色和时代特征的造像题材和风格。

四川省文物考古研究院副院长姚军介绍,巴蜀石窟开凿年代以唐宋和明清时期遗存为主。造像数量巨大,分布范围广,是南方石窟的主要分布区域。巴蜀石窟以中小型石窟为主,有很强的民间性,这也是巴蜀石窟独特价值的体现。

刘贤高用“人间烟火气”来评价巴蜀石窟。

在中华大地的石窟传播路线上,巴蜀石窟自成一体,大多是浅龛与摩崖造像,已无中原石窟那样的皇家风范。这是因为,巴蜀大地捐资开窟的不再是僧人、官吏,而是普通百姓。钱多开大窟,钱少凿小龛。

千年来,老百姓以开窟凿像为功德,在房前屋后、田间地头,结社集资开凿大大小小的造像,随情随性、因地制宜,只为寄托心中最朴素、最美好的愿景,也因此造就了丰富多彩的巴蜀石窟。

石窟文化融入巴蜀大地的社会生活,佛即众生,道法自然。在这里,很多乡土民俗中的祈福和节庆活动,都与周边石窟造像有关联。村舍路边的摩崖造像,见证和陪伴着生生不息的一代代村民,动态的生活与静态的造像构成了一幅幅平常质朴的风俗画,弥漫着人间烟火之气。

▲摄影师站在崖壁边上进行拍摄。图片由大足石刻研究院提供

在只字片语中探寻踪影

用相机实现科技与历史的首次对视

《全集》将如何讲好巴蜀石窟的故事?

图片为主,辅以石窟有关的专论。按照计划,《全集》每卷将收录图版300幅,图版内容将包括照片、拓片、重要线图和测绘图等多个内容。

既然以图为主,那么编辑部拍摄组的任务无疑是最重的。

刘贤高说,为了给巴蜀石窟留下既真实又能让人眼前一亮的照片,编辑部专门聘请了四川画报原社长、总编辑,中国摄影家协会副主席王达军为首席摄影师,同时抽调大足石刻研究院相关部门的专业人员全程参与。

罗国家,就是被抽调进入拍摄组的摄影师之一。

说起这一年的拍摄工作,罗国家笑言,很幸运在拍摄过程中没有遇到过重大危险,难点就在于,许多散落山林间的巴蜀石窟,在当地文物部门也只有只言片语的档案,“也就是说,当我们在这些石窟前举起相机时,其实是完成了一次现代科技与历史文明的对视。”

位于四川省遂宁市的元宝山摩崖造像,就是其中的一处。

“在我们前往拍摄前,只在当地文管所查到了几十个字的资料。”罗国家说,甚至连文管所的工作人员都劝他们别去拍了,因为这处石窟的所在地目前已无路可达,实在要去,就得在山林里开出一条路。

拍摄组最终根据石窟的尺寸和年代数据判断,它的规模并不小,值得专门走一趟。

▲在四川省遂宁市蓬溪县元宝山,拍摄团队爬上五米高的崖壁拍摄洞中的摩崖造像。图片由大足石刻研究院提供

拿着文管所提供的坐标,摄制组出发了。“那时是夏天,酷暑就算了,关键是,我们每个人还要背负数十斤的装备。”罗国家说,这些装备可不仅仅是相机、灯光等与摄影有关的器材,还包括3米长的折叠梯和其它各种便携式文物修复工具。

为啥拍照还要带上梯子和修复工具?

罗国家说,不少散落的巴蜀石窟都位于崖壁的高处,为了近距离给它们留下影像,必须得爬上山崖进行拍摄,此时,折叠梯就能发挥很大作用。

为了让这些石窟能够以较好的“样貌”呈现在读者面前,在每次拍摄前,队伍里的专业文物修复人员还要对石窟本体和周围环境进行一定的清理。

“当然,这些清理是最基础的,比如去掉石窟表面的厚重青苔,清理蜘蛛网,拔去遮挡镜头的杂草。”罗国家说,这些工作还要把握一个非常敏感的度,既不能过多,以免将石窟的历史痕迹全部去掉,也不能过少,不然拍摄出来的石窟就会“面目不清”。往往这些前期准备工作就得花上好几个小时。

而就是在这处石窟寺里,罗国家遇到了进入拍摄组以来最难忘的事。

那是一处开凿于山洞之中的石窟,山洞入口非常狭小,身材瘦削的他担任了此次拍摄的主摄影。

“我顺着折叠梯爬到了山崖之上,进入了崖壁内部的洞口,就在我庆幸自己钻进来的难度不大时,一股恶臭扑面而来。”他定睛一看,山洞的地面上堆满了蝙蝠的粪便。

“臭就算了,可以忍,但是粪便的气味还辣眼睛。站在这片蝙蝠粪上拍摄,我的眼泪就没有停过,往往快速拍上几张,就得闭上眼睛缓好大一阵儿才能继续。”

虽然满是对蝙蝠粪便的后怕,但当翻出手机里留存的石窟照片时,罗国家脸上不由露出了骄傲——绿树环绕的湖景与崖壁上静默而立的佛像相映相衬,一派悠然宁静之美。

“我很开心自己是第一个为它们留下照片的人,希望读者能从这些照片中,看到巴蜀石窟的独有魅力,愿意更多地了解它们、走近它们,进而读懂中华文明的独特和隽永。”罗国家说。

从黑夜到黑夜的工作

只为留下造像最自然真实的影像

如果说罗国家的工作主要是为造像留影,那么唐长清的工作就复杂多了,他既是司机,也要负责对造像进行简单修复,同时还要对拍摄情况进行详细记录。

“我参与过千手观音的相关修复工作,我的专业技术能够独立完成对造像的简单修复工作。”唐长清坦言,自己在接受任务的时候,根本没想过要一人身兼多职。

在唐长清手机的图片库里,除了造像还是造像,而这还不是他收集的全部,打开手机的文字软件,一篇篇文字忠实地记录着他去过的每一个造像位置、名称、开凿年代以及造像保存情况等资料。

“这都是我一个字一个字打出来的,摄影师拍之前,我要修复造像,摄影师拍的时候,我就在旁边不停码字,摄影师拍完之后,我就要立马打包装备,背着它们赶到下一个点位。”唐长清说,从2024年春天开始,出差就成了他生活的常态。

在聊着拍摄工作的同时,唐长清还不停翻动着手机里留存的数千张照片,“你看这张,我专门留下了拍摄时间,早上5点53分。”晨曦在造像身上留下了第一抹亮色,神圣且温暖。

唐长清说,这是一张肯定不会出现在《全集》里的照片。“因为光线不对。”为了给每一处造像留下最真实的影像,摄制组会根据造像朝向情况,现场决定拍摄时间。“我们不是在进行艺术摄影,而是在留存史料,因此,除了在山洞里拍摄需要补光之外,对裸露在外的造像,我们都是选择最佳自然光线下进行拍摄。”

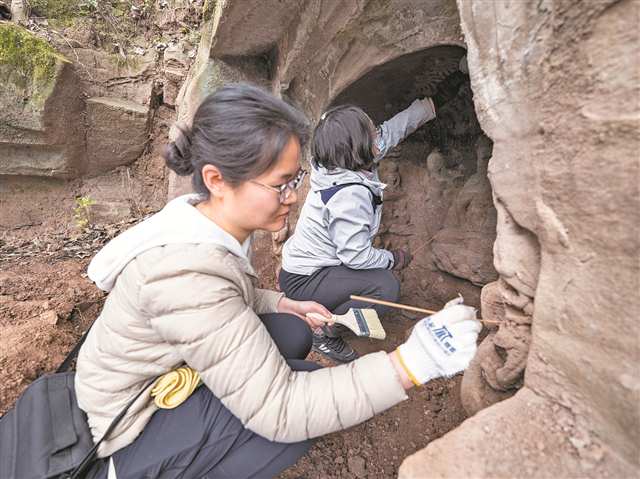

▲在四川省南充市南部县逍遥观前,文物工作者在清理龛窟。图片由大足石刻研究院提供

什么时候才是最佳自然光线?谁也说不好。因此,摄制组将每天的开工时间定在了早上5点。

为啥要这么早?因为从驻地到拍摄现场,往往需要一两个小时,5点摸黑出门,才能赶在太阳升起前抵达。

“从进入摄制组开始,我离开驻地和回到驻地的时候,都是夜里。”在唐长清的讲述中,拍摄工作无疑是非常辛苦的,但在他的脸上,更多的却是自豪,甚至聊到那让他嫌弃无比又不得不背的折叠梯,他都兴致勃勃:“也许是长久以来形成的使命感吧。我觉得我现在做的,是在为我们的子孙后代留下更多的宝贝,也是在为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献自己的一份力量。”

来源: 新重庆-重庆日报

编辑: 贺子桓 主编:马京川 审核: 何祥辅