被茶客盘出包浆的茶桌,满满年代感的盖碗茶,一群神色各异的喝茶人……10月12日下午,在四川美术学院黄桷坪校区的重庆当代美术馆,“时光的形状”——陈安健个展在“浓浓的烟火气”中拉开帷幕,为观众呈现了现实主义绘画中“小叙事”的至臻之作。

▲展览开幕式现场。受访者供图

52件作品中的交通茶馆

包浆的桌椅、喝茶的场景、聊天的画面、热闹的景象……走进展厅,本次展览以陈安健的52件作品,通过交通茶馆这一微小的视角,将热闹与生活、烟火与艺术、市井与江湖融为一体,折射出城市的变迁。

本次展览是“四川美术学院美术馆文脉与谱系系列研究展”的重要组成部分。在展陈设计上,更是别出心裁,在大厅正中央,打造了一个微缩版的交通茶馆,增进观众沉浸式观展的体验感,可近距离看到交通茶馆的样貌,与此产生更多共鸣,且场景中的桌子和条凳都是从交通茶馆搬过来的。

在布展上,展览以“时光的形状”为主题,以“平凡世界与众生肖像”“作品互动与自媒体传播”“日常观看与视觉凝视”“场域精神与文化记忆”四个单元,集中梳理与呈现了陈安健20余年来,52件代表性绘画作品,以及文献、照片、视频等资料,力图勾勒出艺术家及其创作中隐含的时间的刻度,呈现出艺术家在“大时代”中执着于“小叙事”的强度与深度。

这些作品从日常的、微观的、片段的生活场景入手,聚焦小人物,关注平凡的人生与现实,讲述小故事,充分展现了艺术家敏感地捕捉能力,而戏剧性的介入更为作品增添了感染力。

更重要的是,《交通茶馆》成为一个系列后,这些场景可以衍生出一种场域精神,而“小叙事”中的“小人物”则汇聚成图谱,让这些平凡的个体提升为一种精神肖像,成为一个群体的象征。

▲艺术家陈安健。受访者供图

新系列强调互动性与开放性

“1999年,我一踏入交通茶馆就有一种感觉:我终于找到了可以创作一生的题材了。”展厅里,陈安健回忆起他从一个普通茶客到创作者的历程。

毕业于川美77级的陈安健一直以来致力于现实主义传统的美术创作。这20多年来,他以重庆老茶馆“交通茶馆”为创作源泉,用写实的手法勾勒出超现实的戏剧场景。红墙乌瓦、包了浆的木头茶桌、肢体互动的茶客……这些元素在陈安健的笔下被赋予了新的生命,它们不仅仅是视觉上的再现,更是对时光流逝的深刻印记,彰显了具有川美艺术之于社会现实与时代生活共生共振的特色。

画了20多年交通茶馆,陈安健的创作在近年来也有着明显变化。本次展览第二单元的新茶馆系列作品,就与此前的风格有所不同,采用涂鸦的方式增添了作品的诙谐与风趣,更加强调作品的互动性与开放性。

“如今的交通茶馆不仅仅是一个喝茶聊天的地方,随着文旅的发展,交通茶馆已成为知名的旅游打卡景点,每天都吸引众多游客前来参观游玩。他们的到来为我的创作提供了更多鲜活的素材,因此我用大家喜欢的涂鸦方式来创作,这虽然对我来说是一个挑战,但也是一种灵感的激荡。”陈安健表示,随着涂鸦式的画作越画越多,他的想法也越来越大胆,“与其自己画,不如让大家一起来创作,不同人的笔触一定能碰撞出不一样的艺术。”

如,画作《交通茶馆招牌》,原本是茶馆的招牌,招牌上只有“交通茶馆”四个字,在大家的涂鸦下,大橘猫、小胖鼠、盖碗茶、“加油”“陈安健”“到此一游”等元素填满了整块招牌。“这块招牌不正是充满嘈杂和喧嚣的茶馆真实写照吗?”陈安健笑着说。

陈安健表示,如今,他更像一个导演,交通茶馆就是舞台,正吸引着更多来自全国乃至全世界的游客加入进来。也正是因为有了观众的参与,作品的意义处于流动状态,希望《交通茶馆》在二次创作中或者再创作中产生新的价值。

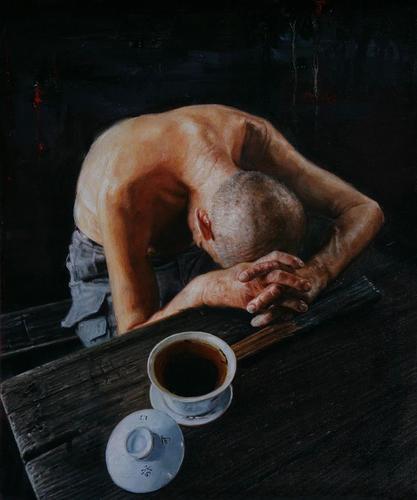

▲布面油画《茶馆系列—沉“香”》43×51cm2012年。艺术家 陈安健 作

现实主义中“小叙事”至臻之作

“交通茶馆的创作无疑是陈安健老师身上最亮眼的标签,但我们这次展览的视线又不局限于茶馆本身。”本次展览的策展人之一、四川美术学院美术馆馆长何桂彦表示。

改革开放以来,“伤痕美术”率先掀起了批判现实主义的浪潮,随后伴随乡土绘画的崛起,批判现实主义被自然主义的现实主义所代替。到了上世纪八十年代中期,现实主义的创作观念发生了两次转变:一个是乡土绘画向少数民族题材转变,另一个是立足当下的现实,关注周遭城市生活的变化。

事实上,陈安健在“乡土绘画”中并没有做过多的停留,也不热衷于少数民族题材,在上世纪八十年代中期如火如荼的“新潮美术”期间,他也在潮流之外。然而,他对现实主义的推崇,不仅源于对写实语言的倚重,更在于对“近距离”现实的观照。

▲布面油画《茶馆系列—小兄弟》40×31.5cm2013年。艺术家 陈安健 作

陈安健的艺术及其《茶馆系列》赢得美术界的瞩目。首先是叙事方式的变化。如果说,上世纪八十年代初,罗中立、程丛林、高小华等强调的是立足于历史与时代的语境,推崇宏大叙事,陈安健则更侧重于“大时代”中的“小叙事”。所谓的“小叙事”,一方面体现为艺术家从日常的、微观的、片段的生活场景入手;另一方面是聚焦小人物,关注平凡的人生与现实,讲述小故事。

其次是话语方式与人文观念的转变。在高速的社会变迁和城市化进程中,交通茶馆开始超越一个物理空间的价值,它捍卫着一种既有的生活方式,抵御消费社会的入侵,与此同时,它所呈现的是一种巴渝日常生活的图景,在文化人类学的范畴,它也是地域文化的一个重要表征。在全球化与地域性的相互关照中,在都市化与城乡结合部所构成的中心与边缘的张力中,陈安健的《交通茶馆》在多种批评话语中被阐释,承载着多层次的意义。

“在视觉语言上,陈安健对‘凝视’的追求强化了‘近距离’的理念,追求一种视觉的超真实,带给观众视觉心理上的‘惊颤’。”何桂彦说。

策展人之一的宁佳也表示,本次展览取名“时光的形状”,不仅是对陈安健个人艺术成就的展示,更是对时光流逝、人生百态的深刻反思与颂扬。展览中,艺术家勾勒出的一个个生动的人物形象和一个个鲜活的生活场景,蕴含着对时光流逝的无奈、对生活的热爱、对人性的探索以及对未来的憧憬,共同构成了对时光的多维度诠释。

来源: 新重庆-重庆日报

编辑: 杨潇 主编:兰世秋